Sengketa Wilayah Aceh Disorot, Pakar Geografi Lingkungan IPB University Ingatkan Pulau-Pulau Kecil dengan Nasib Serupa

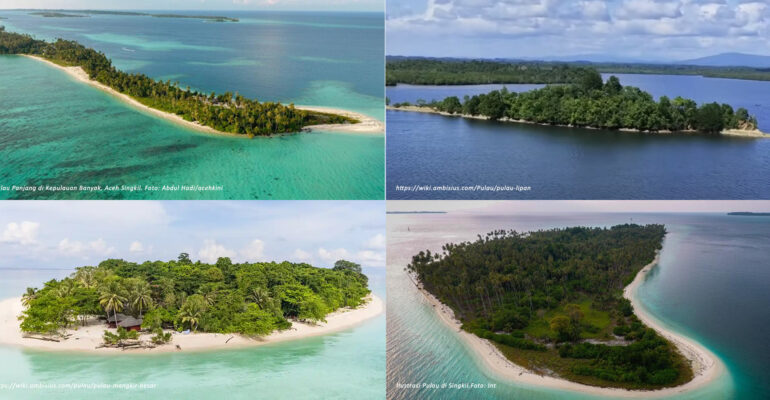

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang memasukkan empat pulau milik Aceh—Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Lipan—ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, memicu konflik serius sebelum akhirnya dibatalkan.

Pakar Geografi Lingkungan IPB University, Dr Rina Mardiana, mengatakan, di balik penyelesaian cepat kasus ini, perhatian harus tetap tertuju pada nasib pulau-pulau di wilayah lain seperti Rempang, Bintan, dan Raja Ampat Papua yang hingga kini masih terkatung-katung tanpa kejelasan.

Dosen IPB University di Fakultas Ekologi Manusia ini menilai, polemik ini merupakan cerminan lemahnya tata kelola spasial dan administrasi di Indonesia. “Kemendagri seharusnya mencari dokumen-dokumen sejarah terlebih dahulu, bukan hanya mengandalkan koordinat geografis. Ini sangat ahistoris dan politis sekali,” ujar Dr Rina.

Ia merujuk pada berbagai bukti historis, mulai dari peta topografi TNI tahun 1978, kesepakatan bersama pemda Sumut dan Aceh 1988, hingga SK Mendagri No. 111/1992 tentang Penegasan Batas Aceh-Sumut berlandaskan peta 1978 yang menyatakan keempat pulau tersebut berada di wilayah Aceh. Namun, semua itu diabaikan dalam keputusan awal Kemendagri.

Tak hanya menyoroti proses administratif, Dr Rina juga menggarisbawahi adanya potensi besar sumber daya alam di wilayah tersebut, khususnya cadangan gas di Cekungan Andaman. Potensi minyak dan gas (migas) di wilayah ini sangat signifikan dan berdekatan dengan Blok Singkil yang kini dikelola Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Conrad Asia Energy.

“Secara geologis, wilayah ini berada dalam jalur formasi yang sama dengan sumber-sumber migas Andaman. Artinya, ada potensi yang sama,” jelas Dr Rina yang juga pengajar di Divisi Kependudukan, Agraria, dan Ekologi Politik, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.

Namun, ia melanjutkan, penyelesaian cepat kasus ini justru menimbulkan pertanyaan baru: mengapa konflik serupa di Rempang dan Raja Ampat tidak mendapat perhatian yang sama?

Ia mencontohkan, di Rempang-Batam, masyarakat masih bingung menghadapi dualisme kepemimpinan antara Wali Kota Batam (regulator) yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang merupakan operator investasi.

“Ketika datang, rakyat bertanya ‘Bapak sebagai ayah kami atau wakil perusahaan? Kalau sebagai wali kota berarti orang tua kami, kalau sebagai BP Batam dia menjadi perpanjangan investasi’. Ini dualisme yang membingungkan,” kritik Dr Rina.

Kebingungan ini diperparah dengan ketidakpastian hak atas tanah masyarakat adat/lokal dan arah proyek strategis nasional yang dipandang tidak menguntungkan masyarakat setempat. Secara tegas, ia menyebut konflik di Rempang menunjukkan lemahnya kejelasan administrasi pertanahan dan keberpihakan terhadap masyarakat adat.

Di Papua, situasinya bahkan lebih kompleks. Menurut Dr Rina, relasi Papua dan Jakarta terkait kue ekonomi dirasakan belum berkeadilan. Terlebih jika pihak asing ikut memboncengi gerakan separatis Papua dan pemerintah tidak serius merespon, hal ini dapat mengancam kedaulatan nasional.

“Kalau diprovokasi negara yang berbatasan dan punya kepentingan, bisa fatal. Luka sejarah di Papua berbeda. Kalau Aceh isunya referendum, di Papua isunya pelepasan wilayah,” ujarnya.

Dr Rina memperingatkan, tanpa administrasi kadastral pulau kecil dan tanpa praksis menghidupi wilayah pulau kecil, Indonesia bisa kehilangan kedaulatan seperti kasus Sipadan-Ligitan.

Pulau-pulau kecil saat ini menjadi incaran investasi, baik untuk eksplorasi migas maupun pariwisata. Namun, pemerintah kerap mengabaikan identitas dan hak masyarakat adat yang telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut.

“Batam, Rempang dan Galang diarahkan jadi ‘Singapore 2’ dan apapula ‘New Maldives’ di Kepulauan Seribu. Tapi pemerintah lupa identifikasi pemilik asli: masyarakat adat/lokal dan sejarah penghidupan yang memperkuat relasi sosioagraria antara manusia dan tanah,” tambahnya.

Rekomendasi dan Jalan Keluar

Dr Rina mengusulkan beberapa langkah strategis. Pertama, percepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pulau-pulau kecil. Menurutnya, seluruh wilayah, terutama pulau-pulau kecil, harus segera dipetakan secara menyeluruh agar tidak ada lagi wilayah ‘abu-abu’.

Kedua, hapus dualisme kewenangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memisahkan peran regulator dan operator investasi. “Pemimpin daerah tidak boleh menjadi perpanjangan tangan investor,” tandasnya.

“Ketiga, perlakuan setara untuk semua daerah. Resolusi cepat untuk Aceh harus menjadi preseden, bukan pengecualian. Wilayah seperti Rempang dan Papua juga berhak atas penyelesaian adil dan cepat, tanpa harus menunggu konflik meluas,” ucapnya.

Terakhir, ia mendorong tata kelola spasial yang kolaboratif dan demokratis. Saran Dr Rina, setiap penetapan batas wilayah harus melibatkan dialog yang inklusif dengan masyarakat lokal dan berdasarkan kajian historis serta sosio-kultural.

“Kalau hanya Aceh yang ditangani cepat, sementara Rempang dibiarkan bergolak, ini namanya kebijakan timpang. NKRI butuh konsistensi,” tegas Dr Rina.

Menurut dia, polemik empat pulau di Aceh seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola wilayah, terutama terhadap pulau-pulau kecil yang selama ini luput dari perhatian.

“Indonesia harus menunjukkan bahwa keadilan wilayah bukan hanya milik daerah yang memiliki kekuatan politik, tapi hak semua rakyat tanpa kecuali,” pungkasnya. (Fj)